「楽器の鳴りは変えられるのか?」—管楽器調律の始まり

管楽器調律の発見から現在まで

「ホルンのマウスピースを修理したら、元の音に戻らなくなった。」

私の師匠である和田さんが、初めてその違和感を抱いたのは、彼がアマチュアのホルン奏者だった頃のことです。ある日、マウスピースを床に落としてしまいました。拾い上げると、シャンクが歪んでいる。演奏してみると、明らかにいつもと違う感触だったそうです。みなさんも一度は体験したことのある悲しい出来事ですよね。

「これはまずい」と思った彼は、すぐに楽器店に持ち込み、修理を依頼しました。リペアマンは丁寧に修復し、見た目には完全に元通りになりました。しかし、いざ吹いてみると、やはり違和感が残る。音の響きが変わり、以前のような吹き心地ではなくなってしまっていたのです。

「修理したのに、なぜ音が元に戻らないのか?」

形は元通りなのに、音だけが元通りにならない。その違和感が、和田さんの中に強く引っかかりました。周囲の奏者やリペアマンに相談しても、「そういうことはたまにある」といった反応しか返ってこない。理由もわからないまま、「まあ、そんなものだろう」と諦めるのが普通だったのです。

しかし、和田さんは納得できなかったようで「なぜ音が変わったのか?」という疑問が頭から離れなくなりました。どうにかして元の響きを取り戻せないかと考え続けました。

試行錯誤の先に見えたもの

それからしばらくの間、和田さんはマウスピースや楽器の修理方法について独学で研究を続けました。試しに別のマウスピースを使ってみたり、わずかに形を調整してみたりと、できる限りのことを試しましたが、なかなか納得のいく答えには辿り着きません。

そんなある日、ふとした偶然が新たな発見をもたらしました。

和田さんは、火を使ったある作業をしている最中に、金属の性質が微妙に変化することに気づいたのです。これをヒントに、試しに修理後のマウスピースに短時間だけ火を当ててみた。すると、吹いたときの感触が変わり、元の音に近づいたような気がしたのです。

「もしかして、これが原因だったのか?」

そこから、火の使い方や温度の違いによる影響を検証するための実験が始まりました。マウスピースだけでなく、ホルン本体にも同じような現象が起こるのかを試し、さらに他の金管楽器でも同様の変化が見られるかどうかを調べました。試行錯誤を繰り返し、少しずつその法則が見えてきたのです。

楽器の鳴りは、見た目だけでは判断できない「内部の状態」によって左右される。そして、その状態は、適切に調整することで「元に戻せる」——いや、「元以上の状態にできる」のではないか?

それはオカルトなのか?

和田さんのこの発見を、最初から信じる人はほとんどいませんでした。

「火を当てるだけで音が変わる? そんなの科学的じゃない。」

「どうせプラシーボ効果でしょ?」

「オカルトじゃないの?」

疑問や否定的な声が飛び交いました。しかし、和田さんは実験を続け、明らかな変化を感じた奏者たちが次第に増えていきました。

「こんなに吹きやすくなるなんて思わなかった。」

「いつも悩んでいた音域が、なぜか急に鳴るようになった。」

「修理じゃなくて、こういう調整が必要だったのか!」

試した人の中にはプロの奏者も多くいました。彼らは感覚が鋭いため、微細な変化にもすぐ気づきます。そして、一度この技術の効果を体感すると、その後も調整を依頼するようになっていきました。

口コミが広がるにつれ、「怪しい」と敬遠していた人々も、次第に興味を持ち始めます。試しに一本だけ調整してみた奏者が、「これはすごい」と仲間に薦める——その連鎖によって、少しずつ信頼が築かれていったのです。

金属疲労で楽器が鳴らなくなる?

金管楽器の世界では、「長年吹いていると金属疲労して鳴らなくなる」と言われることがあります。しかし、実はこの考え方には誤解があります。

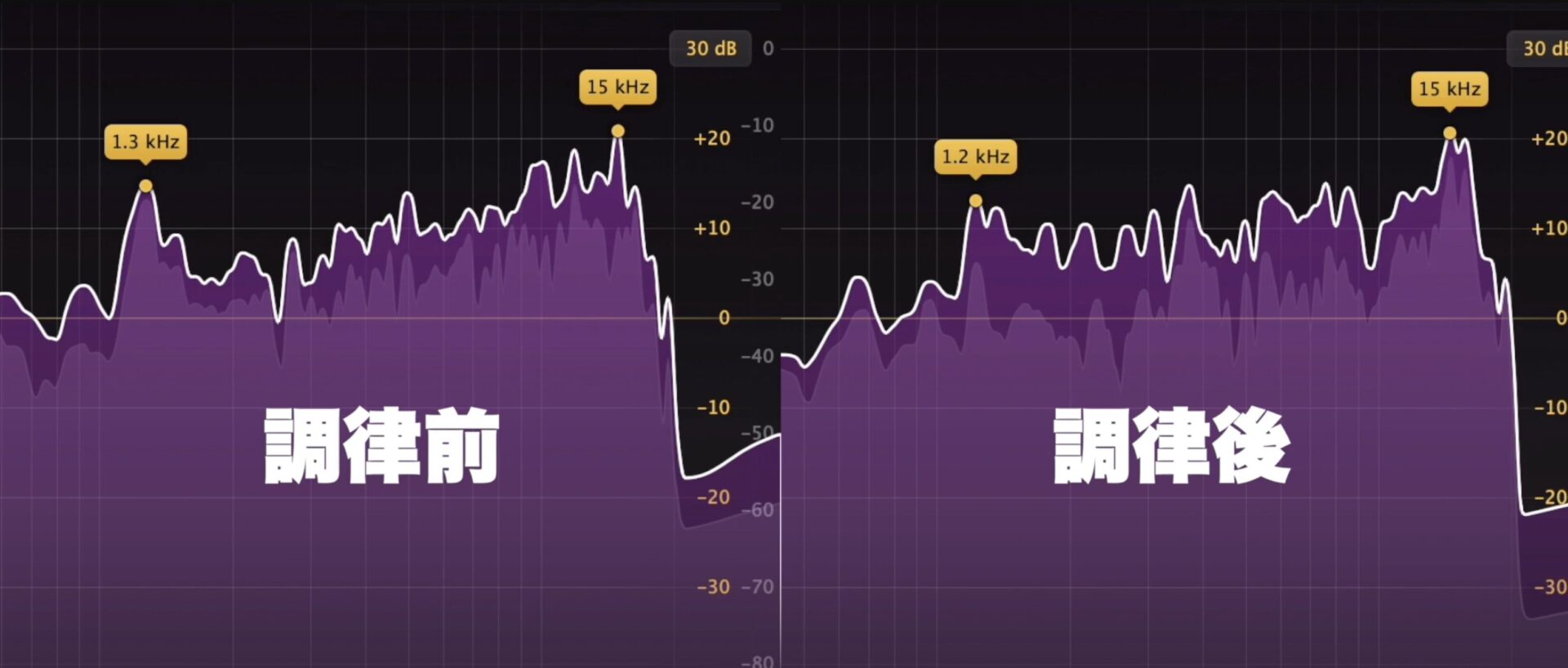

確かに、長年使っていると楽器の鳴り方が変わることはあります。しかし、それは「金属疲労」ではなく、一部が局所的に振動しにくくなることが原因なのです。

適切な調整を施すことで、こうした内部の変化をリセットし、楽器本来の鳴りを取り戻すことができるのです。これは単なる修理ではなく、音響のバランスを整える技術です。

その後の研究で温度ではなく、火を使うことが重要だということが判明し、木管楽器への応用が可能となりました。その後は、現在の形まで一気に発展し、多くの奏者に受け入れられるようになりました。

試せばわかる

「本当に効果があるの?」

「ただの思い込みじゃないの?」

そんな疑問を持つのは当然です。私自身も、最初にこの技術に触れたときは半信半疑でした。なんといっても当時はチューバをほとんどやったことがないと言っていたので、どうなるかわからないけどまぁやってみるかという感じでした。

しかし、一度体験してみると、疑問はすぐに確信へと変わりました。

そこから弟子入りをしてこの技術をより実用的なものに進化させるべく研究を始めました。その後の話はこちらの記事にまとめています。

もしあなたが、

• 特定の音域が鳴りにくい

• 音のムラが気になる

• 昔より鳴らなくなった気がする

こんな悩みがあるなら、一度試してみる価値はあると思います。あなたの楽器も、まだ知らない「本来の響き」が眠っているかもしれません。

「試した人だけがわかる」と言うと少し意地悪に聞こえるかもしれませんが、実際に体験しないとこの変化は説明しきれません。だからこそ、まずは一度吹いてみて、自分の耳で確かめてほしいのです。

「楽器の調整」と聞くと、一般的にはバルブやロータリーのメンテナンス、抜差管の調整、タンポの交換といった作業を思い浮かべる方が多いと思います。これらはもちろん大切なことですが、「楽器の鳴りそのもの」を調整するという発想は、これまであまり語られてきませんでした。

実際、多くの奏者が「楽器は買ったときの状態がすべて」だと思っています。新品の楽器を買って、しばらく吹いて、なんとなく馴染んでいくもの——しかし、実際には、楽器も時間とともに変化し、その状態が演奏に影響を与えています。

これまで「なんとなく吹きづらい」と感じながらも、「自分のせいかな」「こんなものかな」と諦めていた方にこそ、一度試してもらいたい。楽器はただの金属の塊ではなく、あなたの音楽を支える相棒です。その相棒がベストな状態であれば、演奏そのものが変わるはずです。

このことを、もっと多くの奏者に知ってもらえたら嬉しいです。

管楽器調律TOKYO 代表 西部圭亮

📢 ご予約・お問い合わせはこちら