管楽器調律って実際どういう技術なの?

伝統技術と革新が融合した新しい調整法

『管楽器調律=熱処理』だと思ってしまいがち。でも、本当はちょっと違うんです。

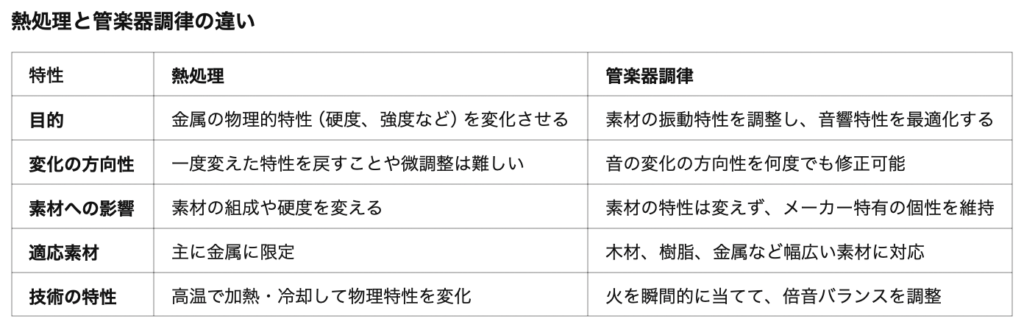

管楽器の音響調整にはさまざまな手法がありますが、中でも「熱処理」と「管楽器調律」は混同されやすい技術です。一般的に、金属に火を使うと聞くと、高温に熱して金属の性質を変える「熱処理」を思い浮かべるかもしれません。しかし、管楽器調律における火の使い方は、それとは大きく異なります。

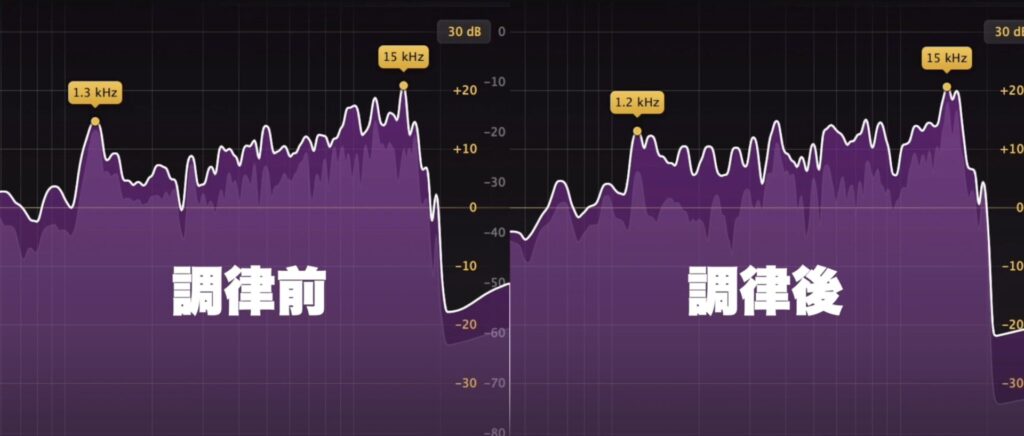

この技術では、火を瞬間的に当てることで、楽器の素材が持つ固有の倍音バランスを変化させることが可能です。つまり、金属を軟化・硬化させるのではなく、その振動特性を調整するという発想です。添付したスペクトル分析を見ても、調律前後で倍音の含まれ方が変化していることが視覚的に確認できます。

余談ですが、私自身、熱処理を含めたほぼすべての方法を実際に試してきました。しかし、従来の方法では狙った音響変化を得ることが難しく、なにか無いかなとずっと探し求めていました…

私の師匠にも当たる、この技術の考案である和田守弘氏は、ヴィンテージ楽器の研究を通じて、この方法を発見しています。

「100年前、技術が未熟な頃でも名器を作り出せたんだから、良い楽器の秘訣は必ず昔からある原始的な方法に違いない」という考えで研究を進めてきたそうです。

火は、100年前の楽器製作から現代の管楽器リペアに至るまで広く用いられており、様々な調整手法を消去法的に試した結果、最も有効な方法としてこの技術に辿り着いたのということです。

熱処理と「管楽器調律」の違いって?

まず、熱処理という言葉を間違いがないように改めて解説します。

熱処理(ねつしょり)とは?

主に金属や合金などの材料を特定の温度に加熱し、その後の冷却プロセスを制御することで、材料の物理的および機械的特性を変化させる技術です。この技術は、金属の硬さや強度、靭性(じんせい:粘り強さ)、耐久性、加工性などを目的に調整するために広く利用されています。

真鍮(銅と亜鉛の合金)は、管楽器や機械部品、装飾品など、さまざまな用途で使用されており、その特性を最適化するために熱処理が行われます。真鍮に対する主な熱処理には、「焼なまし」「焼鈍」「焼入れ」「時効硬化」「応力緩和焼なまし」があります。

焼なましは、真鍮を加熱してゆっくり冷却することで、材料を軟化させ加工性を向上させます。焼鈍は、内部応力を取り除き、部品の寸法安定性を高め、脆性を低減する方法です。焼入れは、急冷によって硬度や強度を向上させる手法ですが、真鍮では大幅な硬度向上は期待できません。時効硬化は、特定の真鍮合金に対して硬度や耐摩耗性を高めるために行われ、応力緩和焼なましは、冷間加工後の内部応力を和らげ、変形や亀裂を防止します。

これらの熱処理は、用途や目的に応じて使い分けられ、真鍮の特性を最大限に引き出すために重要な役割を果たしています。

熱処理は主に素材そのものの特性を変化させるものだということがわかりました。

管楽器調律との最も大きな違いは、

変化の方向を何度でも修正できる

という点です。

従来の熱処理や素材そのものの特性を変えるようなやり方では、「もう少し響きをタイトに」「もう少し抵抗感を少なく」といった微調整が難しいです。管楽器調律では、音の変化の方向性をあとから変更することが可能であり、素材の特性そのものを変えているわけではないので、メーカー特有の個性を消すこともないです。

次に大きな点が、

木材から樹脂、金属まで幅広い材質に適応できる

という点です。

当初、この技術が研究段階だった頃は熱による効果なのではないのか?金属のみの効果なのではないか?と推測がありました。実験を行いまして、熱処理炉で250℃で50分熱したマウスピース(一般的な応力除去焼きなまし)と管楽器調律(サーモグラフィで表面温度を計測→40℃程度)を比較してみたところ、明らかに処理後の音の傾向が違うということや木材や樹脂でも同じ効果になることなど、従来の理論では説明のつかない現象が数多く発見できました。諸事情でここには書ききれない実験なども多数ございます。

まとめると…

・熱処理: 金属の硬度や強度などの物理的性質を変える技術。

・管楽器調律: 火を使いますが、あくまで素材の振動特性を調整するもので、金属の組成や硬度を変えるものではありません。

技術の確立と一流のプロ奏者との共同研究

和田守弘氏と筆者(西部圭亮)は、この技術をより実用的なものにするため、長年にわたりテストと改良を重ねてきました。サックスからチューバに至るまで、様々な楽器の一流のプロ奏者と共同で実験を行い、どのような変化が演奏にとって最も適切かを検証しました。その結果、楽器の特性ごとに最適な変化を生み出すための「調律のレシピ」を確立することができました。

更に管楽器調律TOKYOでは調律を担当する調律師全員が現役の演奏家であり、プロ奏者としての演奏活動を通して得た知識と経験を活かした調整を行っています。

一方で、巷に溢れる音響処理の多くは、特定の奏者や特定の症状には有効ですが、どんな楽器や奏者にも適用できるわけではありません。柔軟性に欠けるため、特定の条件下では有効でも、すべてのケースに対応できるとは限らないのです。また、ほとんどの楽器は製造時に適切な応力除去が施されており、メジャーな楽器メーカーの製品であれば製造後に改めて熱処理を行う必要性は低いのが実情です。

さらに、「応力を取り除くことで音が良くなる」といった宣伝を目にすることもありますが、これを証明する科学的なエビデンスは存在しません。「特許取得」と書いてあっても、それは手法について新規性が認められただけで科学的なエビデンスとは無関係です。

実際に、総銀製と洋白製のフルートの材質による音の変化を研究した論文では「材質による明確な音の変化は客観的には確認できなかった」と結論付けられています。しかし、現実には多くの人が「金フルートや銀フルート、洋白フルートの音の違い」があると信じています。これは、人間が一度信じたことを疑うことが難しいことを示しており、科学的な検証を行うことの難しさを物語っています。

また、素材のストレス除去と音の改善を結びつける明確なエビデンスがないことは、管楽器調律に限らず、他のあらゆる楽器関係の製品やサービスにおいて言えることであり、楽器の音は(現代の)理論では説明しきれない要素を含んだ複雑なものであることを意味しています。

有名な人がやってるから安心?

管楽器調律としてサービスをリリースしてから2025年で6年目になります。創業当初から一貫して、プロプレイヤーにお金を払って宣伝してもらったり、広告塔になってもらったりと言った宣伝行為は一切行っていません。

理由はシンプルで、「圧倒的に良い技術なら自然に広まる」という自信があるからです。

「有名な〇〇さんがお勧めしてたから良くなるんだろう」

と思う方は多いかもしれませんが、それって本当にそうでしょうか?

無償で商品やサービスを提供し、案件として宣伝しているパターンも多く見かけます。

管楽器調律ではYouTubeにある動画も含めて実際にプロの方も自分でお金を払って体験した事実のみを話しており、お客様の「とても良かった!」というお声が少しずつ広がって依頼が増え続けております。

これは本当に嬉しいことなのですが、国外のプロオーケストラの奏者から日本国内の様々なジャンルの演奏家の方々に実際にご利用いただいております。当たり前ですが、お客様の顧客情報をこちらから勝手に明かして宣伝することはできません。ただ一つ、わざわざ国外からこの技術のために楽器を持って日本に来る方もいらっしゃるほどには信頼していただいている技術なのではないかと考えております。

ご依頼が増えても減っても「1人でも信頼していただけるお客様がいる限り」一人一人に合わせた丁寧な施工を行なっております。

自分でもできそうじゃんこれ

管楽器調律は、火を使うというシンプルな手法であるため、見よう見まねでやってみてしまうリペアマンや一般の方が増えています。しかし、単に「炙れば良くなる」わけではありません。

注意していただきたい理由が2つほどあります。

1. 公開していない工程がいくつもある

火を当てるだけでは、意図した音響変化を得ることはできません。この技術には複数の重要な工程が存在し、単なる表面的な技術では再現不可能です。火を当てること自体は手段の一つに過ぎません。楽器全体のバランスを考慮しながら、適切な処置を施さなければ、楽器のバランスが崩れ、むしろ症状が悪化する可能性もあります。

2. 判断基準が曖昧

もし単に火を当てるだけで「良くなった」と感じるのであれば、それは主観的なバイアスによるものか、そもそもの判断基準が曖昧である可能性があります。正確な評価には、熟練した耳と豊富な知識が不可欠です。自己判断のみで「効果があった」と決めつけるのは危険であり、経験豊富な専門家の意見を踏まえながら、慎重に評価する必要があります。

まとめ

このように、管楽器調律は単なる音響処理ではなく、楽器の特性を最大限に引き出すための高度な技術です。

関連ブログでも、この技術について解説していますので良かったらのぞいていってください!